0519-68763711

0519-68763668

前 言

民事诉讼中,当事人经协商一致达成和解后,往往会签署和解协议。本文将从和解协议的性质出发,将和解协议与调解协议进行对比,从而详细地阐述签订诉讼和解协议时应当注意的问题。

一、和解协议的法律性质

民事诉讼中,当事人经协商一致达成和解后,往往会签署和解协议。和解协议的法律依据,见《民事诉讼法》第五十三条:“双方当事人可以自行和解”,以及《最高人民法院关于人民法院法院民事调解工作若干问题的规定》(以下简称调解若干规定)中的有关条款。但众所周知,和解协议性质上属于民事合同,不能像判决书、调解书那样直接向法院申请强制执行。因此,选择合适的使用场景,签订一份全面、严谨、有效的和解协议,对厘清当事人之间权利义务,确保做到定分止争起到非常关键的作用,尤其对于主张权利的原告来讲,显得尤为重要。

二、和解协议与调解协议的区分

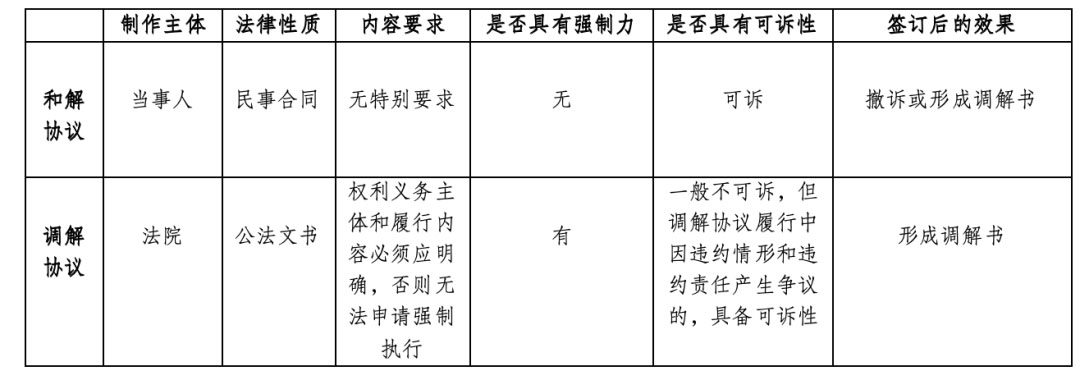

讲到和解协议,大家就会想到法院调解时签署的调解协议(实务中调解协议通常包含在调解笔录中,是作为调解笔录的一个组成部分出现,当然也有部分法院有单独制作调解协议的做法),很多人认为和解协议和调解协议就是一回事。事实上,两者之间有非常明显的差别。为了让大家一目了然,我们给大家上了个图。

三、单独签署和解协议的原因和意义

大部分情况下,当事人达成和解意愿后都是在法院主持下形成调解协议,并由法院据此出具调解书。这针对大部分比较简单的案件完全没有问题。但随着社会经济生活的发展,各类纠纷尤其是商事纠纷的复杂程度越来越高,一件复杂商事纠纷涉及的内容不再只是简单的货币给付,往往会涉及许多项的商业安排。例如笔者近期遇到的一起承揽合同纠纷中,除了货币给付内容外,还涉及双方后期货款结算账期调整、呆滞品的盘点和处理、后续三年内交易总额等内容的确定;而在另一起数千万元的买卖合同纠纷中,为了确保被告付款的资金来源,双方将协调政府机构对监管资金进行委托支付并据此形成会议纪要作为达成和解的前置条件。这些内容早已超出了诉讼请求,但对当事人来讲却至关重要,并与最终的给付内容之间存在无法割裂的关联关系。虽说这些内容也可以直接写入法院调解协议中(调解若干规定第七条允许调解协议内容超出诉讼请求),但以下几个因素决定另行签订和解协议依然有其必要性和合理性。

1、调解书作为生效法律文书,内容必须具有可执行性,否则会导致调解书被驳回执行申请,从而导致诉讼目的无法实现。所以,这些不具备可执行性内容即便写到了调解协议里,也无法最终落实到调解书中;尤其是当这些不具备可执行性的内容与给付内容互为前提和条件时,调解书在履行中很容易产生争议:哪些情形构成违约,谁的原因导致违约,违约责任如何判断,根本无法在执行环节中予以认定和处理(参见最高人民法院指导案例2014执监第80号裁定书),往往会导致进入下一个诉讼。如果双方此前没有详细的协议对此予以约定,很容易在进入新的诉讼后各执一词,久拖不决,陷入连续诉讼的怪圈。

2、此外,不可否认的是,现在法官每年的办案数量极大,根本没有时间组织当事人就复杂商事纠纷进行多轮谈判和调解,更没有时间亲自把双方谈判形成的意见归纳、组织后形成调解协议。庭前谈判和解,基本只能由当事人自己完成,这也是和解协议目前大量存在的重要原因。

四、签署和解协议的几点建议

1、不建议在签订和解协议后撤诉,最好还是形成调解书,以便在对方未履行义务的情况下直接进入执行程序;

2、简单民事案件尽可能直接在法院签署调解协议而不要另行签署和解协议,注意确保调解协议和调解书内容的一致性,以及调解书内容在权利义务主体和履行内容上的明确性;

3、复杂案件可以同时签订和解协议和调解协议(并由法院出具调解书),建议仅将具有确定履行内容的部分写入调解笔录及调解书,其他不具备可执行性的内容在和解协议中详细载明,以尽可能确保调解书不会因缺乏可执行性而被驳回执行申请。

4、和解协议中涉及当事人的更多商业安排时,性质上又属具有不可执行性的,应在和解协议中明确这些内容各方具体的权利义务、操作步骤、违约情形的判定方式和标准等细节。尤其是这些商业安排会对调解书中的给付内容形成影响的,更要进一步细化,不要给对方找到拒绝履行义务的借口和机会。

写在最后

和解协议作为民事合同,它与民事调解协议、民事调解书,共同构成各方具体的权利义务内容。由于它在诉讼过程中产生,因此如何有效和调解内容相衔接、相匹配,是一个值得深入研究的问题,目前还没有明确的法律规定或司法解释对此予以规制。希望本文能对大家这方面的实务操作有所启发,也欢迎大家就此问题与我们进一步交流。

致力于通过常州律所的专业协同、内外部资源整合及服务的创新引领,提供综合法律服务解决方案,为客户创造超预期价值